设计灵感来源于生活,计较于体验的细节;从自然、社会、语言等万事万物生生不息中汲取创作的热量,使之连续不断转化成设计制作的原料;从时间、规律、协作去理性的分解制作工艺流程及设计;日日夜夜,分分秒秒,一切都在从无序中得到延续,从延续中提炼永续。-节选自DBS官方微信

大多数人对于设计和艺术的理解都限于是一种简单的造型或者形式,却忽略了其繁杂和艰苦的创作过程,就好像漂浮在海上的冰山,人们只看到眼前的一小座,却很难联想水面之下的庞然大物。传统的设计及艺术中,思考占据了创作过程中大部分时间,这个部分却又很难呈现给别人。-文.节选自DBS官方微信;视频来自万物志

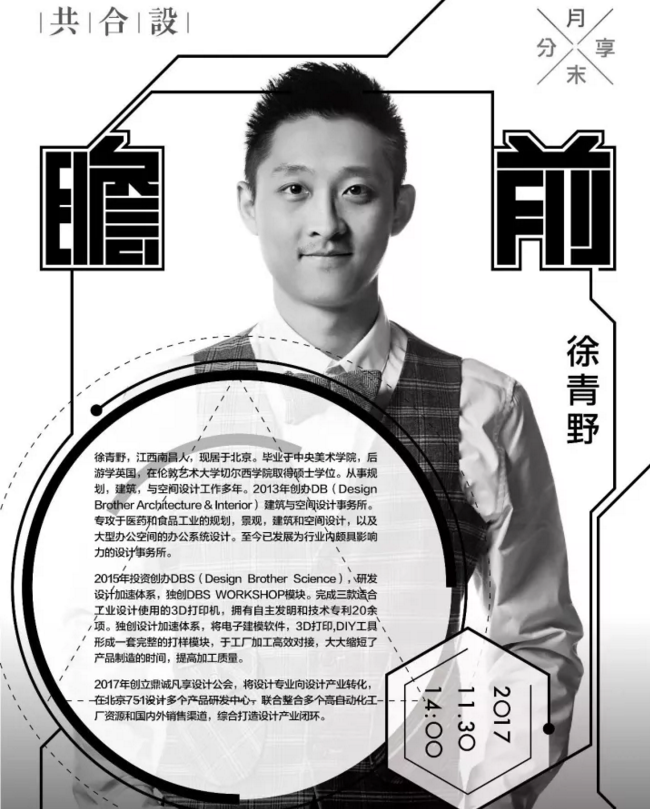

金永生:青野是87年的,无论是从商业模式、产业链、供应链,还是从技术的角度,对未来的预盼上,他都不只是有行业知识的横向的宽度。

变革期已经到了,未来我们应该往哪个方向去走,很多的时候我们都是停留在模糊的历史状态下,我们都是社会浪潮里的小舟,随波逐流。今天青野的分享将从另外一个角度让我们了解现在的年轻人是怎么思考的,或者站在行业高度上,他们的思维是怎么样的。青野和大凨都是非常有想法、有能量的设计师。

分享会内容导读:给中国神十整个航天系和整个军事系统的食品保健做研发的项目|把二维变成三维是不是未来趋势|设计加速和设计可视化|设计的原点在哪里|中国的设计师可怜在哪里|设计师和设计师之间真的没有办法沟通|出了校门留给你的只是表扬,再没有挖苦|我们理解的消费升级是什么|在大数据时代,谁来定义未来?

特邀嘉宾:大凨

特邀嘉宾:大凨

大凨:谢谢共合设邀请我们,知道我本名的应该不多,因为大量的时间做艺术创作,大凨是我的笔名。我觉得青野的认知不是简单的以阅读量或者是学校里给他的知识那么多。青野做的建筑类似于江中制药是真正的科技或者是工业4.0的工厂,它并不是显性的,它是功能,考虑的是视觉之外的东西。

他创办的DBS,S是科技的意思。大概的标语是“为设计师做打印机”,以前我认为打印机和我这个行业没什么关系,但是后来在我们深度的接触中我发现这个技术其实是一个助推器。我希望技术是有温度的。和青野的合作两年里我从恐惧技术、理解技术,到觉得技术是可以温暖的,另外技术是可控的。大家可以听听青野接下来的分享。

分享嘉宾-徐青野:跟凨哥完全不一样的是我看谁都是生面孔。我很少做这种类型的活动,在座的各位都是在设计行业,我想如果我们做一模一样,或者是真讲设计本身就没有什么意义,我觉得设计本身应该是在我们的教育阶段和我们刚步入社会在以往的工作中已经累计完了我们所有的技能。

在我的概念里设计是一种技能或者是一种以美术为推崇力的技能,至少在中国是这样。中国设计的发展从院校有这个专业开始,就是以美术为基础的设计教育,先有的美术学院,再有艺术学院,再有设计学院。

今天的分享叫“瞻前顾后”。我认为“瞻前”代表着一种预测,一种判断,往大了说可以说是一种趋势,一种潮流,往小了说可以是某个时机。这就是对于本身做这件事情之初的时候,我们需要想的一些事情。

潮流重不重要,需不需要分析,它代表着大的社会取向,你在潮流里做你最专业的事情成功的机率比你盲目的做要好的多。“顾后”则意味着某种持续性,它确定了设计产品本身能持续多久而不落伍,不老套,是否成为经典。瞻前,我们也叫做战略,从此以后所有的企业服务不再是设计本身,是回归到战略。

所有中国或者世界有一个脱离不开的核心问题叫做性价比,在每个人身上都能体现,这跟物质的量没有关系,“瞻前顾后”的核心是在整个的体系里怎么完成变化,怎么体现核心的价值,当设计费是唯一生活来源的时候,我们大多会选择放弃原有的设计思维,并且在设计的过程中更具备功利性。

我人生中非常重要的历史节点是2012年。因为2012年我们做的DB,四个人一间小屋,一间传统的设计事务所,不好意思说是建筑事务所。我们最早专门把厂房改成办公,所以厂房跟办公一直是我们的主线。

2012-2014短短的两年,我们团队做了5个厂区、20余栋建筑、6500个规划、30多万平方米的建筑、完成了第一个工业4.0交付的工厂(也被评为中国最美工厂)、同时完成了第一个高科技竣工级的蛋白质研发中心、完成了5万多平米的网络办公的模块体系,这是我们2014年到2014年所完成的一些成绩。

在我们完成的这些项目中,江中集团项目有一点历史性的意义。大家知道的是健胃消食片、草珊瑚含片,猴菇饼干这些,但是它有另外一重身份,就是给中国神十整个航天系和整个军事系统的食品保健做研发,所以它最强的是军工级研发中心。在这里生产了所有登上神十的宇航员(包括杨利伟)的所有的营养品,整体五万米的车间中只需要两个人控制,在方圆几公理以内连苍蝇都飞不进去,墙体和建筑物都是防弹级别的。制药和食品是全世界最高标准的建筑产物,是工业级别里的最高端。它代表着每一个人的生命和健康,所以要求是极其苛刻的,无论从建筑形态和它的标准上,跟所有的工厂都不太一样。

在这两年里我们飞速的走过了所有设计师最困惑的一个阶段,DB这个标识变得值钱。设计师是一个完全闲不住的群体,当我们做到这个时候就引起了社会一定的效应,所有的药厂和食品厂,只要到了一定级别都找我们做。但是我们突然面临到一个无论是任何行业的设计师都无法避免的问题,就是没有办法将设计去量化。设计本身是有驱动性的,是有风格性的,所以没有办法去量化它。一把椅子可以卖10把,100把,但是同样一个空间没有办法复制10次,100次。

2015年,我们叫“天高地厚”,我把“天高”放在前面,“地厚”放在后面是这样的:我做这个之前我觉得回想起来是不知天高地厚。

如果我们的产品跟别的产品趋同性,那路径就会变窄。当我们花了时间、技术、精力,研发出来以后,让它在市场中有一定的侵略性,那就是不被别人仿制或者是很难被仿制,或者是仿制的周期是多少,如何建立我们的核心壁垒?

那个时候我们就想能不能把打印机做成研发工具。我们交付的都是图纸,无论做一个茶杯,一个雕塑,你给大家的永远是效果。所有学建筑和学室内的同志们都知道,古代是没有效果图的,只有平面图,立面图。电脑效果图,还有动画,这是三围在二维上的展现,不是立体的,没有触感,没有真实的视觉感受。如果把二维变成三维是不是一个未来?因为基本百分之四五十的甲方不能很清楚的看懂平面图,但是百分之百的甲方都能看到沙盘。

什么样的产品是我们的核心?第一比别人快,就意味着成本比别人低,因为设计最贵的是 房租、人员和设计,设计师最珍贵的是时间。DBS一直到今天还在运营,随着我们自己的发展和我们眼界的提高,我们会拿我们的产品跟别人讨论的时候我们发现了一个很关键的点。真实的影响力并不是在于我们设计水平的本身,是这件产品对设计的依附性。

为什么之前讲不知道天高地厚,因为烧钱都不足以说明研发资金的消耗量。为什么所有的发达国家会不计代价,不计成本,动不动是上百亿的往研发方面投。是因为你在用所有的事情尝试各种各样的可能性,只要研发不成功,就是浪费,没有办法去预计明天会不会成功,这就是研发最苦的点,所以从“不知天高地厚”变成“天高地厚”其实是这样的一个方式。

设计是否能加速?为什么会有工业4.0?其实就是要把效能增加,要缩短减少失败率,缩短时间,其实有一点就是沟通成本。我们总是戏称中国的设计师可怜,可怜在贡献最昂贵的创意,但是用着全中国最差的加工资源。

在座的所有人我觉得可能是朋友,但是在真正的商业关系里我认为是敌人,同样的一个圈子里只有一栋楼,到底找谁做设计?这个时候我认为不具备任何的设计联盟和设计协会的根本性,因为设计师和设计师之间没有办法沟通,没有办法交流,因为始终局限在设计服务本身的时候就没什么可说的。

在我没有去伦敦之间,我接受了我认为对我最受益匪浅的教育,就是中央美院开放式的和鞭挞、挤兑,抨击式的教育,因为至少四年内我们作为比较优秀的学生也好像没有受过几句表扬,我们一直觉得在这个过程中,老师的脾气就是这样,设计圈内都是这样。

但是中央美院作为一个历史悠久的美院能够用各种套路让年轻的我们对这个学校不起任何一点的恨意。毕业时我们的院长在把我们灌到不能自省,然后说一席瞬间让你泪雷奔的话,“其实四年我都知道你们特别的优秀,但是我们忍着没有表扬你们,是因为你出了这个校门留给你的只是表扬,再没有挖苦” 。那个时候打消了我对社会的防备心理,带着“我们是设计的未来,是艺术的未来”,走向了洪水猛兽般的社会...之后突然发现院校没有用,技能没有用,学派没有用。在整个的浪潮里你像一个小舟,随波逐流。

设计师的未来在哪里?今天问题出现了。产业升级,厂房都在关,当我们的思维还没转变的时候,生产的成本已经提高了,那设计的未来在哪里。我们就想三个问题,一方面是缩短时间,一方面是做供应链,第三我们要结束加速我们品牌的建立。如何做量产,如何做品牌,如何去打通这个市场,市场最重要的是什么?

一个品牌刚刚诞生不叫品牌,叫牌子。苹果、西门子不是设计公司,是制造公司,品牌制造公司。西门子意味着设计不会差,安全性不会差,销路不会差,不仅仅是品牌带来的优势,造就了现在的品牌。只要存在了十年就叫品牌。一个事情存活了十年,这十年还卖的好还不叫经典吗。格力是中国品牌,十年了。十年的过程中会造就三次的变革,社会上意识流的变革、生活水平的变革和历史潮流的变革。

为什么说有一批倒下去了,新的一批又站起来,真实回归到搭配本身,产品本身,质量本身,所以我们叫消费时代引起的产品的战略。设计师真实的春天来了,意味着信息系统给我们带来更大的社会教育,买房卖得起了。所以在这个时候我们在今年年初创立了“凡享”,凡享的定位是“产品品牌投资公司”,我们是把这么以下的几块业务梳理我们真实的品牌:设计供应链管理、工程加工供应链管理、渠道管理、品牌投资管理。

我们整个的这半年在增加物业、渠道、品牌的占有,而不是去做锦上添花,我们是以市场和需求引导下的产品研发和产品设计,和产品体系。

当你的设计水平、财务量比你的甲方高的时候,设计很好做,是因为你的生活他不懂。

我们理解的消费升级是什么,中国有一个非常高效的“自然灾害”,一个非常潮的词在中国能迅速变卖,互联网,没了,物联网没了,共享单车,没了,基本上是蝗虫式的方式在摧毁一片片良好的庄稼...

我们认为消费升级是我们这批设计师有可能在身份上超越律师、超越医生,这个行业让设计师生存的根本的点。因为和而不同,当大家的生活水平发展到一定时候的时候、真正走向强大的时候,它对回归到生活品质和消费意识的时候,其实设计师是当道的,之前我们解决“有没有”的问题(有没有房有没有车,有没有沙发...)那个时候宜家火起来了,因为解决所有的需求功能。

在新的一轮浪潮里大家可以关注公寓这块。如何小而美,一定是中国这几年室内发展的未来。小而美不是指空间小,但是我们如何定位小而美,如何把空间变大,这就是一个永久性的问题。一旦公寓市场开放,它的门槛一下就低了,量级很大。

圈聊环节嘉宾(从左至右):马冉、谌波、徐青野、大凨,石海峰

大凨:我不是技术控, 技术这件事,有的时候容易黑白分明,变成两个观点,就是在设计和技术上,一种是极致的推崇,一种是极致的排斥,一种是我们追求纯自然化的人物手工。在我的概念里不太存在家装、工装的划分,因为要面对的问题是一样的,都是针对人的,都是让人居住的。

十几年前开始研究负设计(负空间)。实际上在复空间里研究的是人的行动轨迹。很多的区域它的轨迹是很共通的。从这个角度来拆分的话,家装设计师要花很多的心思去研究1+3,我挺尊重家装的。

有一天我听逻辑思维,罗胖讲了设计,又因为罗胖不是设计师不会从方法论角度讲,但是他讲了一个关健词“设计就是沟通”,家装设计师在设计的环节里最琐碎的就是沟通。一个好的家装设计师,前期把需求引导出来,然后和客户一起完成,我觉得这个事挺牛的,所以工装更讨巧一些,把无数需求重叠了,变成ABC的户型。

设计师石海峰:青野的分享全程无尿点。我在想,青野不到三十岁的人,是什么促使你有这样好的状态,有这样好的视野,是通过大量的阅读还是还是交各种各样的圈子?而且怎么持续的保持这种状态?这是我想跟青野聊的。

徐青野:设计师跟演员特别像,一个好的演员能抗住各种各样的角色。在这个范畴里我认为最重要的是他对角色的理解。这点上跟设计师特别相似。如果是停留在演技本身,我认为这叫忠诚,因为总有一天他的技术会到达极致,但是如何把设计做成艺术,其实最后拼的是理解。

为什么国外的设计师都是温文尔雅,就在于他们无论对生命、对生活的理解,还是对自己专业的尊重上,有一个非常恒定和不可触碰的价值观。我们真正需要向他们学习的就是这一点。今天就是最好的机遇,市场决定了供求,最大的市场就在中国, 这个社会会让你进步,所以是趋势和潮流。真实造就的东西根本不是个人,只要你是个有心的人,在中国就能成长很快的, 中国速度就是这么快,这是我们应该最应该紧抓的时代,而且我认为设计师的时代终于来了,我很强烈的感受到这一点。

设计师谌波:你所做项目中的核心壁垒是什么?你们团队怎么在短时间内完成工作量那么大的项目?

徐青野: 我们公司是基本不加班的,我们有一个理论叫四小时工作制度,因为四小时高速脑子运转就很累,越到后面你的工作效率越低,有可能会影响判断,负面的因素越多,所以我们用四小时把最需要的解决的事情最高效的去解决。但其实我们又是24小时工作制,因为我们休息,机器不休息,我们用机器量化我们的工作。同样一天解决创作,但是我们创作完了以后解决了原形,二维转三维通过我们的技术手段解决了就更有信心了,这是第一点我们的优势了。

我的导师是做世博会的,他有一句话基本影响着我后面的整个的路数。他说“所有的规律里只有两种情况可以成功的,第一你做得好,第二你做得快,同样做得好谁快谁可以拿下来”所以我的竞争壁垒之一是快。

设计师马冉:私宅设计师搞家装很多年了,都是一帮老炮,思维多多少少都有一些固化,很多时候都是在靠经验做事情。但实际上细想一下这个事情挺可怕的,有时候你以前的经验不见得是正确的,而且现在的信息时代发展很快,你的经验有些时候也不足以支撑你未来的事情。未来的发展方向是否会多元化,私宅设计师要怎么跨界? 体系外的公司已经把目光瞄准设计上,关于设备管理这件事情来讲能不能给我们一些比较合适的建议?

大凨:我跟青野都是学雕塑的,从来没学过设计。在当时我们是在实用美术的前提下学纯艺专业。2005年我在中央美院演讲的时候讲了一个,就是何为“界”,媒体后来对我的定义就说是跨界人,在我们离开学校之后,周围的朋友都是跟我合作很紧密的,我就觉得可能跨界这件事没有必要为了跨而跨,其实这个“界”根本就不存在。

我建议大家把生活维度拓宽。设计如果非要画一个等号的话,那就是“设计等于启发”,不一定等于解决结果,它等于启发生活的多种可能性。如果我是一个客户做一个家装,我应该和他一起启发这件事的可能性会做成什么样,而不是特牛逼的告诉他应该怎么样,没有任何一个人告诉另外一个人怎么去生活,没有这个绝对的权利,启发更多的是在对话中产生的。

我觉得好多设计师太在自己的语境里意想别人的需求的时候,实际上他是很难的,最后是两败俱伤。平时我们讲的更多的是设计,没有聊策略。

徐青野:我们能把打印机做出来这件事是非常不容易的。当时我们都拿设计养研发,研发的过程中你也不知道哪条是弯路。研发一方面是经济,另一方面是未知的恐惧感。当你发现这个东西没有头绪,不知道如何解决的时候,整个就卡壳了,它会影响每个研究员的心态,包括他积极的程度,甚至影响他的一些决策上的东西。

因为我们在任何一件事情上选择了去面对它,只不过就是我觉得历史跟这个世界给了我们最好的曙光。

设计师创业比所有的人创业更难。设计师和艺术家是感性的代表,他的情感不够丰富就做不了这个事,但是这个时候硬要拉回到理性的商业社会其实特别痛苦,就是为什么那么多设计师选择了不去再往上走一步,去设计化。

什么但是叫智能时间,其实是把我们所有劳动的时间简化了,留更多的时间让我们去创新,重新思考、感受。

设计师谢甄璞:我前两天听了一个中国实业企业家的论坛,说马云在最新的阿里巴巴会议里提出“新计划经济”,阿里现在有上十亿级别的人的消费习惯和使用习惯,未来阿里要通过云的大数据,来给每一个生产厂给下任务。我又深刻的记得乔布斯说的一句话“消费者其实不知道什么是美,我告诉消费者什么是美”。你今天聊了很多未来的科技,因为科技是设计的一大推动力,在大数据时代是不是需要设计师引领什么是美还是要把这些全都留给客户的消费习惯和使用习惯,我想听听你的概念。

徐青野:我一直觉得大数据是个伪概念,我把它定义为炒剩饭,数据是已经发生的,它记录的是历史,任何一个人敢定义未来吗?

我认为大数据是给真正的超级精英超级大脑服务的,因为他们在总结历史的节点和趋势,这可以帮助他们总结历史规律,总结共性未来。要数据没什么意义(没汽车的时候谁知道还有汽车,没高铁的时候谁知道还有高铁,没飞机的时候谁知道有飞机)。

任何一项科技改变的是人的生活方式,所以我认为大数据第一跟我没关,第二它的量级太大,但是我们能从他们这些里面找到潮流、趋势、方向,我觉得是这样。

设计师陈苏:我们行业里的说“一流的管理者可能就是二流的设计师,一流的设计师就是二流的管理者”。我想问一下青野老师,以后你会朝哪个方向走?

徐青野:第一个阶段肯定是哪个赚钱多往哪个方向走这是肯定的,柴米油盐肯定是最重要的。第二哪个省事往哪个方向走。我觉得脱离不了的是物质,你是活在物质里面,任何的人都追求这三个点。一个学者“说上帝给了你一本这么大的书,但是你一辈子看过几眼”?他是讲地球很美,人都是一辈子你看了几眼。当然是个很美的想法,前提不只是你得有钱,你得有时间。还有就是你的关系网和朋友圈。

如果讲哪个是方向,我始终和我们的同事也在研讨这个点,我觉得人活着,必须有几个角色,老天给人的安排是预计好的,首先你得学会当子女,因为有你爸爸妈妈罩着,你爸爸妈妈告诉你是什么就是什么你很单一,爸爸妈妈疼我爱我就行了,所以只有爸爸妈妈喜不喜欢,你很单一,这是我们当年衡量的标准。

慢慢我们长大的就会有第二个身份,就是学生,开始跟完全没有血缘关系的人交往,那时开始有了竞争,你得学会妥协、融入、帮派。但是整个前两个身份没有一点叫“经济”。

开始真正的转变是大学,你开始有了生活费,有了支配权。都讲大学无用,其实并不是。或者说中国的大学体制出了问题,或者是它的结构出了问题,但是我觉得更大的是其实学生的心态也出了问题。然后终于进入社会了,就开始有老板的概念了,我们要当好员工,或者是当好下属。但是这个前提第一次我们人生里脱离了经济概念,这也是你最叛逆最独立的时候。

第三个转变就是你当父母,开始往成熟的方向转变。突然发现原来我们渡过的十几年压力那么大,因为那个时候是没有记忆的,你不会记得你爸妈是怎么含辛茹苦的养你,只有你养过一遍孩子你才能设身处地的想爸妈当时是这样的,当年还没有现在的经济情况好,所以对于父母当年的辛苦才理解。

你的身份在时间维度里同时增加的越来越多,你分给每个板块的时间越来越多,你要当孩子,孝敬父母,你要当员工,配合上下级工作;你又要当爸妈,再去教育孩子。所以你的时间精力在分散,但是你的人越来越饱满。什么叫人生的成功者,在挨个领域没有落下,没有停止,没有因为他是一个很成功的董事长而变成了一个很烂的爹或者是很烂的儿子,这是我们讲的追求生命的意义。我们追求在每个领域做的卓越,但不要以放弃别的板块作为代价,这是我的理解。

更多装修设计行业信息请关注共合设官网!